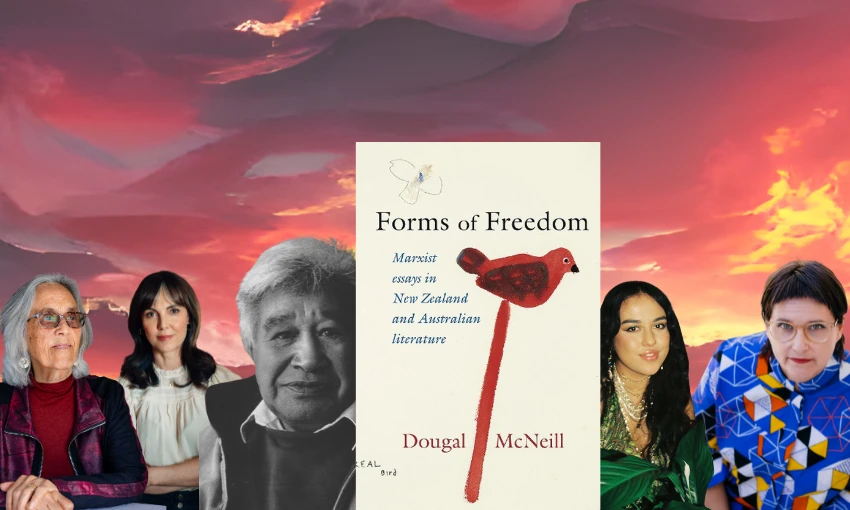

蒂娜·马克雷蒂谈道格·麦克尼尔在《自由形式:新西兰和澳大利亚文学中的马克思主义随笔》中的革命性思考。起初我不确定是否要写《自由形式:新西兰和澳大利亚文学中的马克思主义随笔》这本书,因为我对马克思主义了解不够。但后来我想,也许正是因为我对马克思主义了解不够,所以我才是写这本书的理想人选。虽然这本书完全在讨论封面上所写的内容,但它远不止于此。

《自由形式》为我们提供了多个示例、多个入口、多个渠道来认识一组引人入胜的作家。这是一本出奇易读的书,不过对了解麦克尼尔的人来说,这并不奇怪;它也是一本深奥复杂、博学且具有挑战性的书。当我发现自己热情而轻松地进入我所熟知的作家以及仅有一瞥了解的作家的对话时,也发现了一些内容丰富、需要多读几次才能真正理解的部分。

道格·麦克尼尔是惠灵顿维多利亚大学英语文学的高级讲师,以其学术严谨为学生和同事所知,因而这本书非常聪明,这并不意外。但也许更出人意料的是,这本书充满了感情。这是一本关注我们如何保持人文主义,甚至保持人性的一本书。它关注的是我们当下面临的时刻。

就在这本书出版前的那个周末,全国各地举行了为孩子的游行,联合了巴勒斯坦团结网络、新西兰保障条约权利联盟、工会和气候活动小组,要求单位对种族灭绝、生态灭绝或原住民权利和福祉显示任何关心。在英国,反种族主义反抗示威者淹没了极右翼反移民骚乱,尽管这些袭击仍在继续。在惠灵顿,单位裁掉了6000多个公共部门工作,留下了一片毁灭性的尾迹:餐饮和零售工作迅速消失,企业倒闭,创意产业失去了维持其生计的兼职工作。

我不能说这一刻显得不寻常,因为我们似乎多年来一直处于这个不断升级的“时刻”中。对于读者、作家、抗议者和工人来说,问题之一是文学如何与我们现在面临的时刻交织?《自由形式》散布着这样独特的时刻。第九章以2020年元旦开始,那天令人不安的寂静中,“干燥、无实质的灰色,如裹尸布”笼罩着东奥塔哥的天空,杜格尔一家醒来后才发现那天空越来越深的“暗褐色”来自澳大利亚的丛林大火。

与此同时,展示了我们生活与阅读的紧密联系,那天早上作者正在阅读阿曼达·洛瑞1988年描绘澳大利亚未来城市被火围困的反乌托邦小说。《自由形式》得出结论,“所有文学现在都是灾难文学”,但小说也“提供了团结形式”。《自由形式》致力于一种人文主义愿景,“我的繁荣来自于对所有人繁荣的承诺。”这本书认为,我们知道自己在繁荣的方式之一是阅读:“想象文学邀请一种没有特定目的的阅读……”;

“文学因此可以成为未被异化劳动的诺言。”;“文学在某种平庸但重要的意义上是解放:阅读需要时间。阅读和写作作为持续关注的实践,依赖于创造性的人类劳动,这种劳动不易简化为资本的需求。创作性阅读和写作的时间是对缩短工作日的要求,哪怕是以一种含蓄的方式。”平庸与否,这也许是我第一次真正认识到阅读是一种抵抗行为,一种对人性的恢复。是的,我们需要工作来维持生计,但我们也需要空间来发挥创造力和想象力。

以下是一些起源故事。我在2020年写了一篇题为《页面上的流血》的文章,确实有点过于激动,真的是在流血。2020年对我来说很艰难,天知道谁没有艰难过,但在这种情况下,我特别难以应对的是布兰登·泰勒,《真实生活》的作者和布克奖提名者,所说的作者与读者之间有时“对立的关系……”在一篇题为《情感支持创伤情节》的文章中,泰勒描述了“人们现在阅读小说时的狩猎方式”。

并继续描述“他的创意写作教师之一曾用一种像检察官一样的方式阅读作品。”我的随笔受到启发,因为我厌倦了人们像检察官一样阅读。我写道:“我发现自己在抵制那种只看到作品政治、表象、象征意义的阅读。这样还有什么令人着迷的地方?”有人可能会认为这是实际严肃学术研究的起点,着实令人受宠若惊,而我的原创随笔可能会被描述为“蒂娜大发雷霆”,但我明白,“那还有什么令人着迷的地方?”这个问题是《自由形式》的起点之一。

我还得承认,我其实从道格教授的一位作家那里偷来了这个关于魔法的想法。2012年在作家和读者周期间,我采访了胡安·加布里埃尔·巴斯克斯和金·斯科特,那场讨论本应是关于政治的。但胡安和金拒绝回答我关于他们写作中政治问题的问题,坚持他们的写作不是来自政治,从政治出发写小说不会产生非常好的作品。金一直说“这是关于魔法,这是关于让读者着迷,政治没有什么令人着迷的”。这是一次难忘的教训。

杜格尔描述了像检察官一样阅读的对立方法为“将文本配置为无意识,批评为意识。”他说“是时候尝试一些不同的了”,比如批评“侧重于文学的体验”的方法,一种‘培养’,意味着持续的关注实践。“这些随笔不是知识生产的,而是经验记录,并提供了一种不同的批评方式。这是一种‘美学教育——感官和感觉本身的训练’”。目标是“在作者和读者之间分享权力”。这使得作品令人兴奋、创新和变革。

“在意义的协商中,读者和作家共享权力意味着什么……?”杜格尔问道,并把这本书描述为“与文学作品思考的机会……”在第一部分——失落的领袖中,我们找到了祖先、先辈、祖先。当杜格尔在塔伊·提布尔2019年关于伊胡马陶的文章中看到霍尼·图法雷的艺术和 activism (艺术与社会活动),我们被提醒到文学批评家/历史学家的重要角色,他们能够追溯跨代的运动和回声。它们何时何地重现?这有什么意义?

在我们面前站着的历史是什么,将我们引向第二部分中所大胆宣布的共产主义地平线?失落的领袖重新将鲍比·伯恩斯视为社会主义奋斗消失的领袖;提醒我们奇怪性和文学中的奇怪形式一直存在,通过伊芙·兰格利的开放、流动、复杂、反抗、变性、叙事的滑溜;思考艾尔西·洛克未发言的抵抗提供的沉默;检查与多萝西·休伊特一同支付和无偿劳动之间,家庭与政治之间的联系。在第二部分:

共产主义地平线中,艾米莉·珀金斯的小说《森林》展示了科幻疏离;通过阿尔伯特·文德思考瓦和传统作为来源或陷阱的可能性;阿曼达·洛瑞“不怕有审美和道德目标”,她的写作就像“向读者发送了瓶中信息”;与西奥多·阿多诺一起阅读皮普·亚当,“作为一种与她的作品一起思考的方式,寻找她叙述的陷阱的出路。”通过帕特里夏·格雷斯和《查皮》,我们学会倾听。

最后,在一章关于双重否定性中光与积极潜力的章节中,我个人被遇见我自己的第一批教师之一,罗伯特·雅内克感动,他仍在教我们,即使无也是虚空和潜力,没有黑暗也就没有光明。我也被《自由形式》中的语言所打动。在这里,写作不是被动存在于页面上的东西;在这里,文学值得最活跃的动词:图法雷跳跃和踢,兰格利与所有固定身份对抗,亚当颤抖、分裂和加倍。

在这些阅读中,文学过着最活跃的生活,有时从我们未曾考虑的角度袭来,有时给我们提供重新认识我们以为已经熟知的文本的新方式。《自由形式》虽然是一本非常严肃探讨“创意文学想象力如何影响现实世界中的进步社会变革”的书,但也是一个为快乐、联系和关系辩护的书。作为一个毛利作家和读者,我对这本书感到感激,因为我一直在思考自由以及文学如何允许自由。我不知道自己是否在写作中体验过真正的自由很长时间。

我感受到这一历史时刻太令人困惑、苛求和耗费精力,难以允许太多自由,但我知道下一个去处,也是唯一真正重要的地方,是想象力和笔自由的地方。我们如何为此腾出空间?我们如何甚至去构思它?《自由形式》给了我们一些祖先,一些远见者,一些线索:“文学作品——特别是诗歌和小说——代表了解放的可能性,一种以不同方式阅读世界的方法。小说编造;歌词歌唱;创作者创造。

文学是我们的世界的一部分,但它指向并超越它,并在意想不到的地方产生。”Tīhei mauri ora!